横山堂徐氏远祖居东海郡海州(今连云港西南),两汉时期迁居琅琊郡渠丘(今安丘),一直到元朝末年。迁萧县始祖徐兴,字致华。洪武元年随明太祖西征开封,后留守萧县(来时有二支:一支流于硭砀无考,一支即我始祖致华公)并定居。横山堂徐氏后人分布除萧县以外,还分布在淮北市、宿州市,蚌埠市和甘肃等地,人口逾十万。

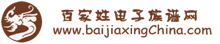

安徽省萧县横山堂徐氏总祠始建于清嘉庆十三年(公元1808年)。

安徽省萧县横山堂徐氏总祠始建于清嘉庆十三年,即公元1808年。

后被洪水淹没,1937年重建。历经八年抗战、四年解放战争均未被损坏。

解放后被政府收作为孙圩子村中心小学,直至1980年政府重新归还给徐家。

1985年、2011年各大修一次,现保存完好。

祠堂现有主房三间,东西厢房各三间,门楼和耳房共三间,院内面积约120平方,总占地面积0.7亩,门外场地2亩。

横山堂徐氏总祠2013年被萧县人民政府批准为县级重点文物保护单位,2016年被宿州市人民政府批准为市级重点文物保护单位。

近年来在积极做好房屋维护保养工作的同时,准备报批安徽省省级文保单位。

横山堂徐氏源流

横山堂徐氏远祖居东海郡海州(今连云港西南),两汉时期迁居琅琊郡渠丘(今安丘),一直到元朝末年。迁萧县始祖徐兴,字致华,系青州安丘低级武官。徐达北伐时归顺大明,后迁南京。洪武元年随明太祖西征开封,后留守萧县(来时有二支:一支流于硭砀无考,一支即我始祖致华公),并定居。卒葬于萧县西南四十里横山之麓“今破阁村”。

徐兴公德配杜氏,生四子:伯、仲、叔、季,俱是武官。伯从征苏州;仲从征豫省睢州;叔迁居彭城;季官守本境。

季生四子:刚、柔、和、俊。刚迁河南永城(有刚居鱼山之说);柔迁往安徽宿州(今淮北市濉溪县徐集、青阳),后改名为能,分支为鹤陵堂,能为鹤陵堂一世祖,民国统一为横山堂;和赴甘肃庆阳府北地郡做官;俊居本地,生一子泰。

泰官封大理寺评事,取刘氏、骆氏、何氏,生五世十子:宝、廷、通、逭、遥、遵、选、遇、逵、道。

长公宝明朝迁灵璧,横山堂徐氏后人分布除萧县以外,还分布在淮北市、宿州市,蚌埠市和甘肃等地,人口逾十万。

横山堂徐氏名人

横山徐氏秉承耕读传家的家训,史上名人辈出。

四世祖徐泰官封大理寺评事;

五世祖徐廷曾任山西平阳府寿阳县丞(萧县志寿阳县志均有记载);

六世徐澜曾任江西上饶县丞……

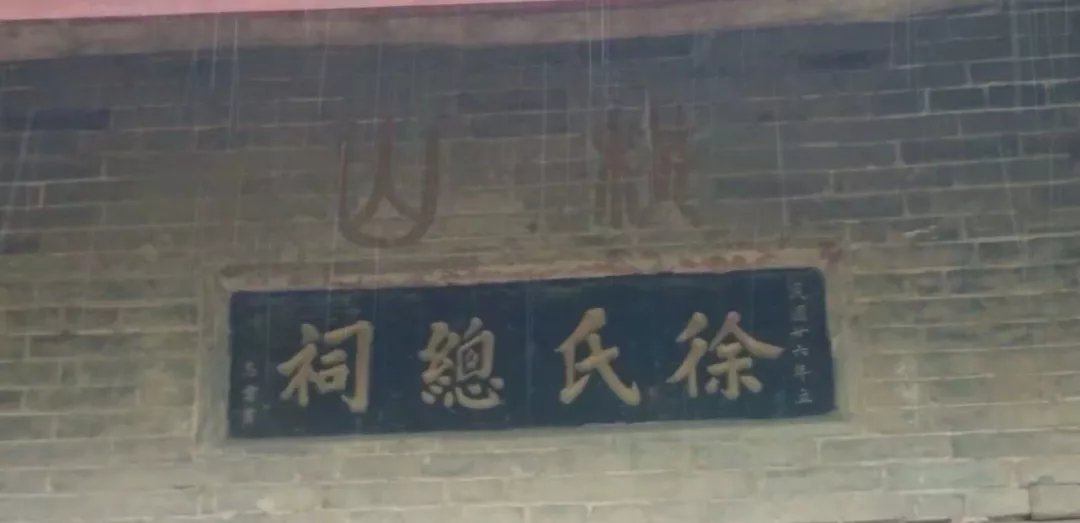

民国时期横山堂徐氏最有名的人物是徐树铮。

徐树铮(1880年—1925年),字又铮,号铁珊,又号则林,时属江苏萧县(今属安徽)人,为北洋名将,封远威上将军。他是一位在中国近代史上颇有影响力的政治、军事人物。

徐树铮于1901年投奔袁世凯开启军旅生涯。1905年至1910年东渡日本学习军事。在辛亥革命、洪宪帝制、张勋复辟时辅佐段祺瑞“三造共和”,又在与冯国璋的斗争中引张作霖奉军入关,以巩固皖系权力,并主持“武力统一”。

他以武力为后盾,于1919年11月迫使外蒙古无条件撤销自治,回归中国中央政府的直接管辖之下。

徐树铮与外蒙王公合影

徐树铮兵不血刃使已经独立的外蒙古取消独立重新归属民国,在中国近代史上写下了不可磨灭的一页。

1924年,徐树铮在欧洲游历期间受到法国总统杜梅尔格的亲切接见。

后因徐树铮曾暗杀冯玉祥的舅父陆建章而被冯玉祥命劫持并枪杀。徐树铮遇刺后,当时的许多名人都给予了很高的评价。

孙中山在听说徐树铮收复外蒙古后,致电盛赞道:

“比得来电,谂知外蒙回心内向。吾国久无陈汤、班超、傅介子其人,执事(指徐树铮)于旬日间建此奇功,以方古人,未知孰愈?自前清季世,四裔携贰,几于日蹙国百里。外蒙纠纷,亦既七年,一旦归复,重见五族共和之盛,此宜举国欢欣鼓舞者也!”

康有为对徐树铮的评价是:

“其雄略足以横一世,其霸气足以隘九州,其才兼乎文武,其识通乎新旧,既营内而拓外,翳杜断而房谋;又扬历乎域外,增学识于四洲;其喑鸣废千人,其洞视无全牛;其飞动高歌擅昆曲,其妩媚清词追柳、周。大盗竟杀猛士兮,天人起邦家殄瘁之愁!假生百年之前,为人龙而寡俦。哀世乱而内争兮,碎明月于九幽。”

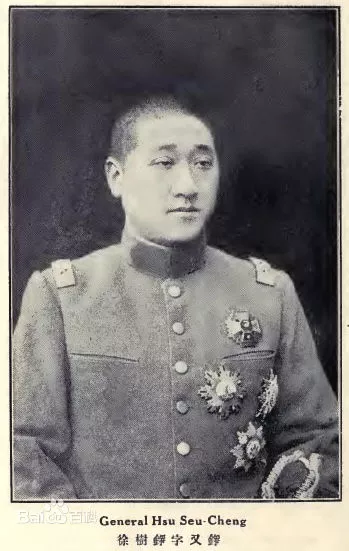

徐树铮文武双全,才华横溢,著有阐述他政治思想的《建国铨真》及文学作品《视昔轩文稿》《兜香阁诗集》《碧梦庵词》等。

徐树铮著作《建国铨真》封面

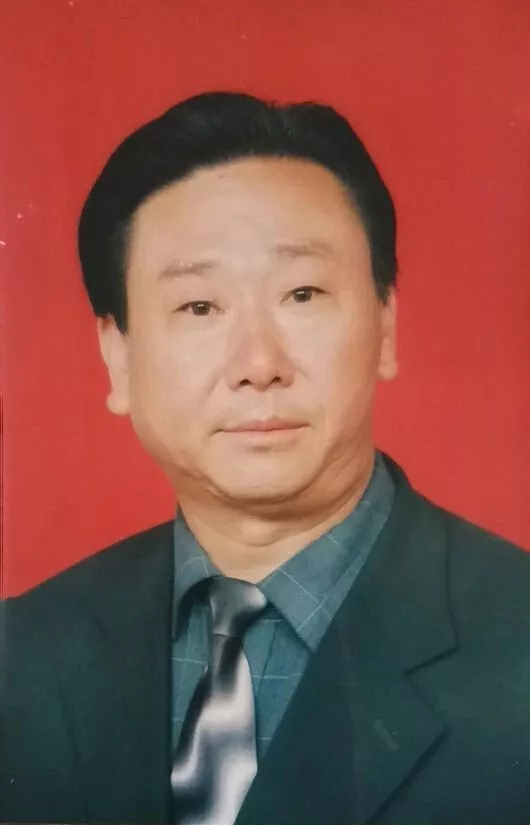

徐敬彬 个人简介

徐敬彬,男,1952年2月出生于横山堂发源地萧县孙圩子乡破阁村。1980年参加工作,历任安徽省陇海药业公司供销科长,销售部经理,公司副总经理,书记等职务。在工作期间,曾被县、市党委、政府评为先进生产工作者、优秀共产党员,优秀党务工作者等荣誉称号。现为安徽省徐氏联谊会常委,横山堂徐氏常务副会长。

多年来一直致力于安徽省徐氏家族文化研究,积极参与组织了淮北地区和横山堂徐氏的联谊联谱等工作。2012年后又积极组织了横山堂第七次修谱续谱和横山堂徐氏宗祠的修缮工作,对维护保养横山堂徐氏总祠的良好状态以及报批总祠为萧县县级和宿州市市级文保单位发挥了积极的促进作用。另外还积极参与了全球、省、地、县和其他省份的徐氏联谊活动。